Dal Dossier del Che Fare n.° 70 gennaio febbraio 2009

Il rilancio capitalistico degli ultimi trenta anni...

Lasciamo perdere, perciò, l’assenza di regole, di controlli, di trasparenza, o l’etica. Le radici della crisi sono altre. E affondano per intero nell’economia reale. Ne parliamo al plurale, sia perché un fenomeno di estrema complessità come una crisi economica internazionale non ha in genere spiegazioni monocausali; sia perché il crollo del "muro di Wall Street" e il fiasco finale clamoroso del suo turbocapitalismo rampante all’insegna della dottrina neo-liberista (o neo-conservatrice) si spiegano anche con il progressivo indebolimento della funzione-guida degli Stati Uniti nel mondo, provocato dalla resistenza delle popolazioni arabo-islamiche e dal risveglio delle lotte sociali a valenza anti-yankee in America Latina.

La identificazione delle cause determinanti di questa crisi è fondamentale per comprendere quali vie dovrà necessariamente battere la risposta capitalistica alla crisi. Dove i poteri forti del capitale globale e dei singoli capitalismi "nazionali" dovranno colpire per cercare di superare il caos nel quale stanno sprofondando. Nessuno può illudersi, infatti, che il capitalismo si suicidi, si arrenda davanti all’esplosione dei propri antagonismi. Dobbiamo attenderci, al contrario, la più concentrata e violenta delle risposte. Una risposta che ricorrerà nel modo più accorto e sapiente ad ogni forma di manovra e di demagogia. Il ripetuto, giustificato, richiamo al 1929 ci serva di monito: dalla grande depressione, infatti, si uscì solo col secondo macello mondiale, la più immane distruzione di uomini e mezzi materiali dalla notte dei tempi. Altro che effetto risolutore del New Deal e del keynesismo!

Vediamo, dunque.

Le radici di questa crisi affondano nel rilancio capitalistico di fine anni ’70-inizio anni ‘80, che inizia con la reaganomics e in questi trenta anni ha dato al capitalismo mondiale nuovi tratti. Qui una precisazione auto-critica è dovuta. Questo giornale ha a lungo descritto la risposta capitalistica alle recessioni degli anni ‘70 come stentata e asfittica. Come se ogni tentativo di uscita dalla crisi degli anni ’70 fosse destinato in breve, o in partenza, a fallire, in un contesto di riproduzione del capitale sempre più bloccata. Questo nostro schema di lettura rifletteva senza dubbio dei dati reali di peso. Primi tra tutti il netto rallentamento del processo di accumulazione avvenuto nei paesi occidentali, i suoi cicli raccorciati, il carattere socialmente polarizzante delle sue "ripresine", i molti punti di fragilità del sistema finanziario (dopotutto tra il 1971 e il 2008 si sono registrate nel mondo almeno 24 crisi finanziarie di una certa portata). Aveva però il difetto di non cogliere, o almeno di non cogliere a pieno, il carattere mondiale, diseguale/combinato del processo di accumulazione (e di allargamento del proletariato!). Ne restavano fuori, o a lato, come se fossero elementi a sé stanti e non invece parti integranti di un tutto unico, di un’unica divisione internazionale del lavoro in via di formidabile ristrutturazione, l’ascesa delle piccole tigri asiatiche, della Cina e di altri paesi emergenti, l’enorme ampliamento del mercato del lavoro planetario, le trasformazioni in corso in campo tecnologico, produttivo, organizzativo, come risposte del capitale globale tutto, vecchio e nuovo, alla propria crisi. Ne restavano fuori, o a lato, cioè, degli aspetti essenziali dell’ulteriore crescita delle forze produttive in atto e dell’ulteriore espansione del mercato mondiale. E non coglievamo sempre in modo adeguato che se l’andamento dell’economia incide sulla vita politica, è vero anche l’inverso: i rapporti tra le classi e tra gli stati possono avere un impatto a volte determinante sulle vicende dell’economia. Ed è proprio quanto accade oggi, quando la crisi di Wall Street alimenta la crisi del "modello statunitense", e viceversa.

Il rilancio produttivo dell’ultimo trentennio -stentato in Occidente, poderoso, invece, in larga parte dell’Asia, e nell’ultimo decennio anche in Russia, nella penisola araba e in Brasile- è stato trainato dalla formazione di un mercato internazionale dei capitali sempre più integrato e deregolamentato per mano dei grandi stati. In questo periodo sono letteralmente esplosi gli investimenti diretti all’estero, passati dai 58 miliardi di dollari del 1982 ai 1.833 miliardi del 2007, 500 dei quali nei paesi "in via di sviluppo" (140 nella sola Cina, inclusa Hong Kong). I tassi di crescita annui sono stati da capogiro: +23,6% nel periodo 1986-1990, +22,1% negli anni 1991-1995; +39.9% nel quinquennio 1996-2000 e addirittura +47,2% nel 2006. Con una marcia indietro nei soli anni 2001-2003 (1). Questo gigantesco flusso di capitali in cerca di profitti e sovrapprofitti ha creato una catena mondializzata della produzione industriale. Una fabbrica mondializzata. Con un crescente numero di reparti produttivi collocati in Asia, in America Latina, nei continenti di colore. Due soli dati: tra il 1982 e il 2007 i dipendenti delle filiali estere delle grandi multinazionali (quasi tutte occidentali) sono balzati da 21 milioni e mezzo a 81 milioni e 615.000; al 2008 l’export cinese è pari al 40% del suo pil (e il suo commercio con l’estero al 70%).

Negli ultimi tre decenni un altrettanto imponente processo di penetrazione diretta del capitale transnazionale è avvenuto in agricoltura. Le società petrolifere, le società che producono macchine agricole, fertilizzanti, sementi, medicinali per il bestiame e le piante, le banche e le casse di credito agricolo, le mega-corporations della raccolta e commercializzazione dei cereali e degli altri prodotti agricoli maggiori, le imprese dell’agro-alimentare e quelle della grande distribuzione, hanno stretto in una morsa di ferro i piccoli produttori agricoli "indipendenti". E li hanno trasformati, quali che fossero i loro titoli formali di proprietà sulla terra, in un enorme esercito di proletari e di semi-proletari di un’agricoltura sempre più dipendente dal mercato mondiale e dalle forze dominanti in esso. Hanno vissuto un processo di analoga sottomissione al grande capitale transnazionale anche molti rami dei servizi alla produzione (infrastrutture, telecomunicazioni, trasporti) e dei servizi alle persone, con la privatizzazione del collocamento al lavoro, dei trasporti pubblici, della sanità, delle pensioni, dei servizi locali (pensiamo all’acqua o alla raccolta dei rifiuti urbani), delle carceri, dei musei, e di quant’altro. Il risultato è che, a differenza di 30 anni fa, abbiamo oggi una produzione agricola e di servizi che si avvia ad essere altrettanto mondializzata, e altrettanto direttamente sottoposta della produzione industriale alle leggi della redditività del capitale, dell’estrazione di profitti dal lavoro salariato.

Col mercato internazionale unificato dei capitali si è creato progressivamente un sistema mondiale sempre più unificato dei prezzi di produzione e dei saggi di profitto. Tutte le imprese, a cominciare dalle transnazionali, sono state sottoposte ad una pressione ossessiva alla efficienza economica, alla profittabilità. A monitorarle 24 ore su 24 gli occhi aguzzi degli operatori di borsa e, se non bastasse, degli Hedge Funds e simili. Ovvio: il monitoraggio è stato ed è rivolto, attraverso il capitale, al lavoro. Alla produttività del lavoro. All’intensità e alla durata del lavoro. Alla sua remunerazione. Ebbene: in trenta anni il capitale ha realizzato un vero e proprio balzo in avanti nello sfruttamento della forza-lavoro. Lo ha realizzato in un mercato del lavoro compiutamente mondializzato (2) perché ormai senza più rigidi compartimenti stagni, caratterizzato, anzi, pur nelle perduranti disuguaglianze, da una concorrenza crescente tra lavoratori e lavoratrici del Nord e del Sud del mondo in pressoché tutti i rami della produzione. Una concorrenza che coinvolge sempre più anche i "colletti bianchi".

1) Parliamo di compimento del processo di formazione del mercato del lavoro mondiale avendo ben presente che un tale processo è iniziato secoli addietro; già, se vogliamo, nel XV e XVI secolo con la massiccia espulsione dalle terre dei contadini in Europa, che è all’origine delle grandi migrazioni trans-oceaniche dei secoli successivi, con la riduzione in schiavitù degli indios e il lavoro forzato loro imposto dai colonizzatori, con la tratta degli schiavi neri dell’Africa, con la tratta dei coolies asiatici, con le migrazioni internazionali dell’ottocento, principalmente dall’Europa, e va completandosi con le attuali migrazioni internazionali sempre più dirette dal Sud verso il Nord del mondo (che riguardano 200 milioni almeno di persone). Naturalmente, anche il termine compimento va preso in senso relativo; sta ad indicare cioè il punto più alto raggiunto finora nella integrazione mondiale del mercato del lavoro, perché vi è ancora una sterminata massa di contadini e di braccianti nel mondo che "attendono" di essere espulsi dalle terre su cui oggi sono, da un nuovo assalto del capitale finanziario e delle multinazionali dell’agro-business volto alla integrale "messa in valore" capitalistica della produzione agricola dei continenti di colore.

2) Parliamo qui del proletariato industriale in senso stretto o includendovi, talora, i lavoratori delle costruzioni. Ma, ne abbiamo parlato altre volte su questo giornale, le statistiche ufficiali sull’industria sono ingannevoli perché collocano all’interno dei servizi una serie di attività, prima fra tutte l’attività di trasporto delle merci (inclusa la merce forza-lavoro), che sarebbero, invece, da collocare per intero nella sfera dell’industria.

…sulla pelle del proletariato mondializzato

Al 1974-‘75 la maggioranza del proletariato industriale mondiale (3) era collocato in Occidente, o nei paesi del "socialismo reale". Lavorava intorno alle 8 ore al giorno. Percepiva salari medi tali da potere incrementare i propri consumi e mettere da parte qualche, modesta, "riserva". Non di rado poteva accedere alla proprietà della casa, o si vedeva riconosciuto comunque, anche per le proprie lotte, un diritto alla casa, se non altro alla casa popolare, all’istruzione dei propri figli, etc. Negli stessi paesi appena entrati, in armi, nel processo di decolonizzazione, pensiamo all’Algeria, all’Iraq, alla Cina (che aveva al tempo 48 milioni e mezzo di addetti all’industria e all’edilizia), la giornata di lavoro di 8 ore non era una rarità; e i lavoratori delle industrie avevano anche alcune garanzie di welfare, pur se quasi sempre aziendali.

Al 2008, invece, la grande maggioranza degli operai dell’industria è al di fuori di Europa, Stati Uniti e Giappone (4). Nella sola Cina vi sono 100 milioni di lavoratori nell’industria manifatturiera, 50 milioni di addetti all’edilizia, 6 milioni di minatori, 20-25 milioni di lavoratori dei trasporti, con una massa di mingong (lavoratori migranti) pari a 210 milioni. Dal 1996 al 2006 la totalità della crescita della occupazione industriale mondiale si è realizzata al di fuori dei paesi dell’Ocse, con un picco di aumento di ben 6 punti percentuali nell’Asia del Sud. Nei primi cinque anni del millennio Brasile, Cina, India e Russia hanno creato 22 milioni di nuovi posti di lavoro l’anno, complessivamente 110 milioni (molti nell’industria). Questi addetti all’industria lavorano in media le 9-10 ore al giorno, o più. La grande maggioranza di loro riceve paghe nettamente inferiori alla media mondiale dei salari industriali degli anni ’70. Ciò vale anche per i lavoratori dei paesi ricchi, statunitensi in testa, che stanno vedendo le garanzie e il salario indiretto ridotti sempre più all’osso. Sicché l’accesso alla casa, alla salute, all’istruzione, alla pensione, perfino ai consumi di base, è per loro sempre più legato all’indebitamento. Si riduce così, talvolta pesantemente, lo stesso salario diretto, anche in Occidente, mentre cresce per converso il potere di banche e borse sulla vita dei lavoratori. Il tasso di sindacalizzazione è precipitato quasi ovunque. Grazie alla deregulation finanziaria e alle politiche anti-operaie. All’enorme allargamento dell’esercito industriale di riserva alla scala mondiale e alle migrazioni internazionali. Ai metodi toyotisti e walmartisti di lotta preventiva al sindacato operaio. E al fatto che molti lavoratori si sono piegati all’ideologia della competitività, o se ne sono lasciati penetrare sperando così di salvare il posto di lavoro e la pelle. Nei paesi "emergenti", sebbene i salari siano stati negli ultimi anni in ascesa e vi sia una spinta operaia a ridurre gli orari, si è tuttora ben lontani dal livello occidentale medio di salari e orari proprio degli anni ’70. Non si è neppure ai livelli della Russia brezneviana. O della Cina di Mao, in cui il proletariato industriale, pur se privo di potere politico, era trattato materialmente alla stregua di una "aristocrazia operaia".

Insomma, è stato un trentennio all’insegna della riduzione del costo medio della forza-lavoro alla scala mondiale, realizzata in misura non secondaria con l’immissione massiccia di forza-lavoro femminile, e, insieme, per effetto di una forte crescita della produttività del lavoro, specie nei paesi di nuova industrializzazione (5). Con una formula sintetica possiamo dire: la massa degli operai (e dei tecnici) dell’industria di oggi lavora ad orari da fine-ottocento (o che, comunque, si stanno allungando di continuo), salari da inizio novecento e produttività da era informatica, o quasi. Questo rilancio capitalistico si è avvalso, infatti, sia dell’estensione della meccanizzazione e della robotizzazione dei processi produttivi alle imprese produttive dei nuovi continenti, che di una nuova rivoluzione tecnica informatica e digitale capace, come nota R. Reich in Supercapitalismo, di abbattere i costi di una serie di operazioni amministrative delle aziende, dalla contabilità agli acquisti, dagli inventari alla gestione dei sub-appalti, dalle comunicazioni esterne a quelle interne. Per non parlare, poi, di quanto si sono ridotti, grazie alle nuove tecnologie, i costi di circolazione delle merci, di una circolazione delle merci fattasi quanto mai veloce, e quelli direttamente inerenti al processo di produzione.

3) Negli Stati Uniti, ad esempio, gli addetti all’industria manifatturiera si sono ridotti dai 20 milioni del 1975 (su un totale della forza-lavoro di poco più di 78 milioni di unità) ai 15.5 milioni del 2007 (su una forza di lavoro totale di poco più di 140 milioni); però nello stesso periodo gli addetti alle costruzioni sono più che raddoppiati, da poco meno di 4 milioni ad oltre 9.600.000. Non c’è stata, dunque, una riduzione degli addetti all’industria (incluse le costruzioni) in numeri assoluti, bensì in termini relativi.

4) In Cina nel 1992 102 milioni di addetti all’industria producevano un valore complessivo pari a 1.028 miliardi di yuan; nel 2005, con un numero di addetti di poco ridotto (99,4 milioni), il valore prodotto era (a prezzi costanti) pari a 4.562 miliardi di yuan, e cioè quattro volte e mezzo superiore (+450% in meno di quindici anni). Una discreta crescita della produttività c’è stata anche in Occidente a partire da livelli già elevatissimi: negli Stati Uniti, ad esempio, nell’ultimo decennio la produttività del lavoro è cresciuta del 30%.

5) Cfr. i dati riportati da P. Giussani in Saggio del profitto ed accumulazione (2005) e da Chong-En Bai, The return to capital in China (2006). Bai aggiunge che, però, in Cina i profitti del capitale sono rimasti egualmente alti, anzi dopo il 1998 sono perfino aumentati per la corrispondente rapidità dello sviluppo della produzione e della produttività e per una allocazione degli investimenti piuttosto efficiente. Tuttavia anch’egli è "sorpreso" del mancato calo dei profitti.

Un oceano di profitti. Ma non è bastato

Nei trenta anni che abbiamo dietro le spalle, quindi, la classe capitalistica transnazionale sotto la guida yankee, Wall Street +Washington +Pentagono + Hollywood, si è appropriata di un autentico oceano di profitti. È la massa di profitti, la massa di lavoro non pagato, di pluslavoro, più grande di tutta la storia del modo di produzione capitalistico. Ma questi mega-profitti non sono stati sufficienti per consentirle di continuare ad accumularne altri in quantità ancora maggiori. Di qui la crisi. Che, certo, è esplosa all’interno di un capitale finanziario gonfiatosi a dismisura, ma ha le sue radici nella economia reale. Nella produzione di mezzi di produzione e di consumo. Nella sua insufficiente profittabilità. Nella sua sovrabbondanza, nella sua sovrapproduzione, rispetto alla possibilità di far crescere il capitale ai ritmi attesi e rispetto alla domanda solvibile. La gigantesca bolla speculativa esplosa a settembre-ottobre 2008 è dovuta da un lato proprio agli enormi profitti incamerati dal capitale globale e, dall’altro, alla crescente difficoltà a reinvestirli nella produzione in modo profittevole.

Proviamo ora a vedere perché questa cuccagna non è bastata ai capitalisti.

In linea generale nel capitalismo le forze produttive crescono più di quanto consentano i rapporti di produzione entro cui debbono operare, la produzione (sia di mezzi di produzione che di beni di consumo) cresce più rapidamente del mercato. Per due ordini di ragioni (permanenti). Da un lato perché con l’accumulazione capitalistica, con l’ingrandirsi del capitale, con il "perfezionamento" dei mezzi di lavoro e la crescente sostituzione di lavoro vivo con macchine, la parte di capitale composta di lavoro morto o fornita dalla natura (gli impianti, gli strumenti e gli attrezzi della produzione, le materie prime) cresce più rapidamente della parte che è composta di lavoro vivo, la sola che produce profitti ai capitalisti – Marx ha chiamato questo processo "crescita della composizione organica del capitale" (vedi riquadro). Dall’altro lato perché il mercato dei beni di largo consumo cresce meno della loro produzione, in quanto la maggior parte della popolazione, che vive sempre più di salario, e in specie la popolazione operaia, non può accrescere i propri consumi che entro limiti abbastanza ristretti.

Ora, nel trentennio che abbiamo alle spalle vi è stata di sicuro una crescita della composizione organica del capitale. Nelle metropoli iper-sviluppate il volume complessivo del capitale è cresciuto in modo limitato, ma è comunque aumentato. I dati a disposizione sono da prendere con le pinze poiché si riferiscono in genere alla composizione tecnica del capitale, ma questa rimane pur sempre la base della composizione organica. Questa, dopo un calo nei primi anni ’80, è cresciuta negli Stati Uniti prima lentamente, poi, dai primi anni 2000, con passo abbastanza celere. Non troppo diverso l’andamento in Europa. Invece nei paesi "emergenti" l’incremento del capitale-macchine è stato molto più sostenuto. In Cina, ad esempio, gli investimenti produttivi hanno fatto un vero balzo all’in su dal 20% del pil nel 1980 a poco meno del 40% nel 1993, fino quasi a sfiorare il 50% nel 2005; e specie nell’ultimo periodo si è trattato di investimenti intensivi (6). Certo, la Cina ha uno dei tassi di investimento più alti del mondo, il più alto in assoluto tra i grandi paesi; ma la tendenza delle industrie e finanche dei servizi dei paesi extra-europei a maggiore tasso di sviluppo è a dotarsi il più possibile di macchine e tecnologie di avanguardia. Nel complesso della economia mondiale, perciò, seppure ad un tasso molto differenziato, la parte del capitale fisso sul capitale totale è cresciuta, come empiricamente si può constatare dalla generale diffusione di sistemi di macchine, robot, laser, computer, meccanismi informatici nella produzione e nella stessa commercializzazione delle merci.

Nell’ultimo trentennio è stato particolarmente imponente, poi, il risparmio di lavoro. Sia nei paesi dell’Ocse, dove, benché in proporzioni differenti, l’occupazione industriale, inclusi gli impiegati, è diminuita a seguito delle continue ristrutturazioni aziendali, a fronte di un aumento della produzione e della produttività rallentato, ma reale; sia nei paesi a maggiore dinamismo di accumulazione. Prendiamo ancora la Cina. Strepitosi gli indici di incremento della produzione industriale, quasi ogni anno superiori al 10%, oltrepassati solo dagli indici di crescita della produttività del lavoro (7). Ora la produzione industriale contribuisce per il 50% alla formazione del valore complessivo del prodotto interno lordo, ma la quota degli occupati dell’industria è cresciuta nel periodo 1990-2005 di appena 2,4 punti percentuali (dal 21,4% al 23,8%), mentre tra il 1992 e il 2005 il numero totale degli addetti all’industria in senso stretto è perfino diminuito, passando da 102,2 milioni a 99,4 milioni. Ciò perché, contrariamente alla vulgata corrente, il balzo in avanti dell’industria cinese non è dovuto solo a bassi salari e orari lunghi, è dovuto anche ad impianti, a una tecnologia, ad una organizzazione del lavoro niente affatto obsoleti, almeno come media. Anche in questa particolarità del ciclo turbo-capitalistico, che non si limita alla Cina, è contenuta una pressione strutturale verso l’acutizzazione della contraddizione tra produzione e consumo, a misura che la creazione di nuova occupazione nell’ambito dei servizi – lo vedono anche i ciechi – avviene a condizioni medie di remunerazione inferiori rispetto al secondario.

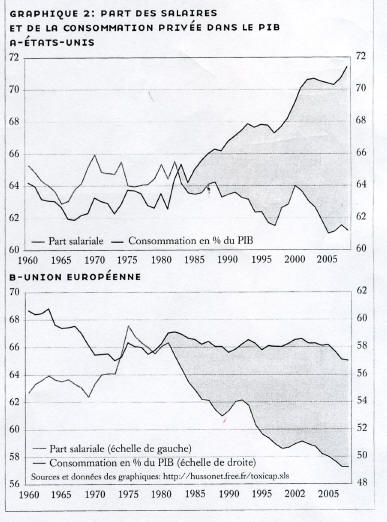

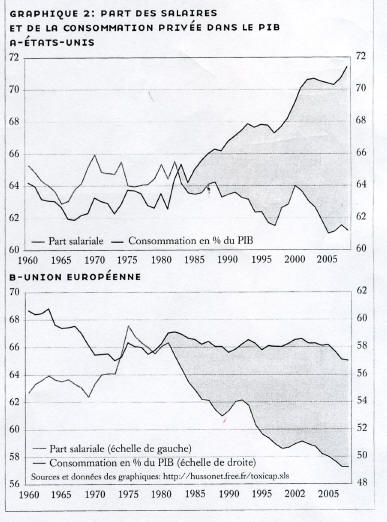

Nella fase della globalizzazione neo-liberista lo spostamento della ricchezza prodotta dai salari di una forza-lavoro in via di precarizzazione ai profitti e alle rendite è stato davvero imponente, come si può osservare dai grafici pubblicati qui accanto, ripresi dal n. 4 di La brèche, che riguardano l’Europa e gli Stati Uniti. Tale spostamento è avvenuto dopo il 1989 in proporzioni molto più pesanti in Russia e nei paesi dell’Est europeo, salvo il parziale recupero nell’ultimo decennio per le agitazioni operaie e la ripresa economica. Così pure negli stessi paesi emergenti. In Europa la quota-salari sulla ricchezza totale è scesa, tra il 1982 e il 2005, di 8,2 punti (dal 66,3% al 58,1%); nei paesi del G-7 ha perso 6 punti secchi passando dal 67,5% al 61,5%; in Cina il calo è stato anche maggiore, un -12,2, dal 53,6% al 41,4%10. In questo trasferimento di ricchezza e di potere hanno avuto una parte di rilievo le politiche fiscali che negli Usa, per esempio, hanno ridotto la pressione fiscale sui redditi alti dal 70% al 40%. Al contrario del ciclo post-bellico, quando si era verificato uno spostamento di segno opposto, negli ultimi trenta anni siamo stati di fronte ad una permanente accentuazione dello scarto tra incremento della produzione di merci e limitazioni dei consumi di massa, a cui si è cercato di porre rimedio con la super-offerta di merci low cost (di qualità infima, ovviamente, altro che "cose ben fatte"!) e, specie negli Usa, spingendo le famiglie ad infilare teste e corpi nel cappio asfissiante del debito privato.

Un vero e proprio oceano di profitti, quindi, ma non sufficiente, date le leggi di movimento della produzione capitalistica, ad alimentare una sua ulteriore crescita profittevole. Ecco, dunque, la crisi, e con essa l’imperativo (etico, per i capitalisti) di tagliare, di distruggere, di bruciare esseri umani, macchine ancora funzionanti, imprese, per riprendere lo sfruttamento del lavoro da condizioni più vantaggiose per gli sfruttatori.

6) Tra il 1992 e il 2005 la produzione industriale (industria in senso stretto) è cresciuta in Cina del 12,1% annuo, la produttività del 12,4%.

7) Un andamento pressoché simile ha avuto la Thailandia, a partire da una quota-salari più alta. Le cose sono andate in modo ancora più pesante in Messico, con un -17,4, un crollo dal 47,6% del 1982 al 30,2% del 2005. Cfr. M. Husson, Un pur capitalisme, Page Deux, 2008, p. 15. Una documentata analisi a scala mondiale di questa sempre più diseguale ripartizione della ricchezza sociale tra capitale e lavoro è contenuta nel Report 2008. Income Inequalities in the Age of Financial Globalization dell’International Labour Organization.

da Le Bréche, n.4 - nov -2008

Dal Dossier del Che Fare n.° 70 gennaio febbraio 2009

ORGANIZZAZIONE COMUNISTA INTERNAZIONALISTA